北九州市小倉北区の中心部を流れる紫川(むらさきがわ)には、合計10個の個性的な橋が架かっており、それら10個の橋を総称して「紫川十橋」と呼びます。

今回は紫川十橋のひとつ、常磐橋(愛称は「木の橋」)について写真と共に詳しく解説します。

なお、紫川十橋のすべてをまとめたページも作成しています。紫川十橋が誕生した由来や各橋の解説などを掲載していますので、よろしければそちらもご覧ください。

-

-

紫川十橋:北九州市小倉北区、紫川に架かる10個の個性的な橋

北九州市小倉北区の中央を流れる紫川には10個の個性的な橋が架けられており「紫川十橋」と呼ばれています。10個すべての橋を徒歩で巡り撮影してきた写真と共に、各橋の周辺にある観光スポット情報も交えて紹介します。

北から3番目に位置する木製の橋

「木の橋」という愛称を持つ常磐橋(ときわばし)は、紫川十橋の中では北から数えて3番目の位置にあります。

紫川沿いに整備されている「紫川さくら通り」には、各地に「紫川テラス散策マップ」という案内図が設置されています。

マップには紫川十橋の位置関係が絵で解説されています。上の写真で見ると、右から4番目の茶色くなっている橋が常磐橋です。

ちなみに右から2番目の太い橋は新幹線やJRの鉄橋なので、紫川十橋にはカウントされていません。

現在の常磐橋は1995年(平成7年)に完成し、江戸時代の頃と同じ木製の橋が復元されました。

車は通行できず、歩行者専用の橋となっています。

元は町人エリアと武士エリアを結ぶ橋だった

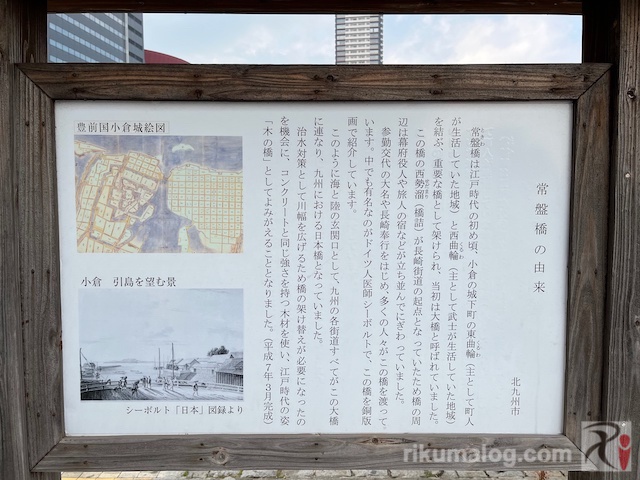

橋の東側に「常磐橋の由来」という解説板が設置されています。

常磐橋は江戸時代の初め頃、小倉の城下町の東曲輪(主として町人が生活していた地域)と西曲輪(主として武士が生活していた地域)を結ぶ、重要な橋として架けられ、当初は大橋と呼ばれていました。

この橋の西勢溜(橋詰)が長崎街道の起点となっていたため橋の周辺は幕府役人や旅人の宿などが立ち並んでにぎわっていました。

つまり、橋の東側(上の写真だと手前)はもともと町人たちが住んでいたエリアで、橋の西側(上の写真だと向こう岸)が武士たちのエリア。

2つのエリアは紫川で隔てられ、結んでいたのが常磐橋だったようです。

常磐橋が「九州の日本橋」と呼ばれる理由

常磐橋は、江戸時代に整備された長崎街道の起点としても有名です。

街道の起点としては、東京にある日本橋も有名です。日本橋は江戸時代の「五街道」と呼ばれる5つの陸上幹線道の起点になっていました。

- 東海道:日本橋〜三条大橋(京都)

- 甲州街道:日本橋〜甲斐国(山梨)

- 奥州街道:日本橋〜磐城国・白河宿(福島)

- 日光街道:日本橋〜日光東照宮(栃木)

- 中山道:日本橋〜三条大橋(京都)

一方、北九州市にある常磐橋も、日本橋と同じように合計5つの陸上幹線道の起点となっていました。

- 長崎街道:常磐橋〜長崎

- 中津街道:常磐橋〜中津(大分)

- 秋月街道:常磐橋〜久留米(福岡)

- 唐津街道:常磐橋〜唐津(佐賀)

- 門司往還:常磐橋〜和布刈(北九州市門司区)

昔も今も九州の玄関口である北九州市・小倉。江戸時代に九州各地へ伸びていた5つの街道はすべて、ここ常磐橋を起点としていました。

これが、常磐橋を「九州の日本橋」と呼ぶ理由です。

長崎街道解説板のすぐ隣りには、「長崎街道ルートMAP」が設置されています。

長崎街道には、常磐橋から長崎までの間に23箇所の宿場町がありました。

そのうち、筑前国(現在の福岡県)にあった6つの宿場町は筑前六宿(ちくぜんむしゅく)と呼ばれていました。

上の写真にあるMAPでは赤いマークで記されたところが筑前六宿です。

- 黒崎宿(現在の北九州市八幡西区)

- 木屋瀬宿(現在の北九州市八幡西区)

- 飯塚宿(現在の福岡県飯塚市)

- 内野宿(現在の福岡県飯塚市)

- 山家宿(現在の福岡県筑紫野市)

- 原田宿(現在の福岡県筑紫野市)

黒崎、木屋瀬、飯塚の3箇所はウォーキング大会で何度も歩いたことがあり、当ブログでも紹介記事がたくさんあります。

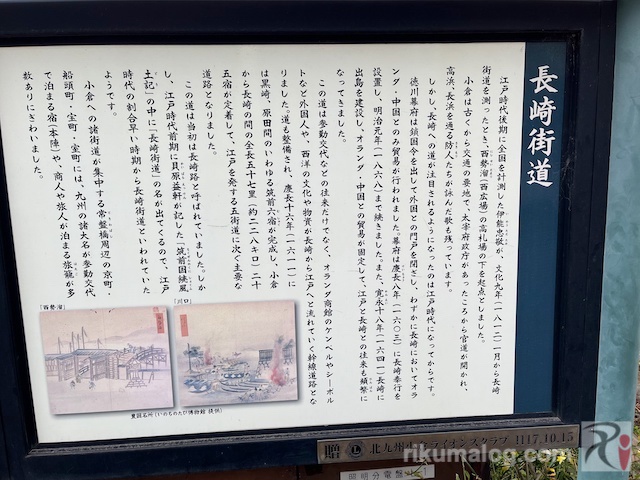

江戸時代末期、幕末と呼ばれた時代には、長崎が重要な拠点の一つであるとみなされていました。

長崎で亀山社中を結成した坂本龍馬たち海援隊の志士を始め、薩摩藩の西郷隆盛や大久保利通、長州藩の桂小五郎や高杉晋作など、多くの幕末志士が長崎街道を往来していました。

時代を変えようと野心を燃やしながら、いろんな人がこの常磐橋を渡ったのでしょう。そう考えるとロマンがありますよね。

常磐橋西側には江戸時代の名残

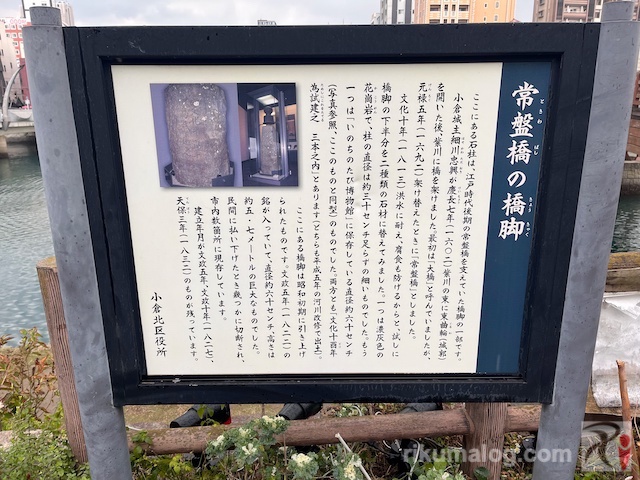

常磐橋の西側には「史跡 常磐大橋之跡」と書かれた石碑や、「常磐橋の橋脚」の案内板が設置されているエリアがあります。

「史跡 常磐大橋之跡」碑の左にある薄茶色の物体は、江戸時代に作られた常盤橋を支えていた昔の橋脚。昭和初期に川底から引き上げられたのだそうです。

作られたのは文政5年(1822年)で、橋脚には「文政五壬午年」と彫られているそうです。1822年というと、江戸時代の後期になりますね。

参考までに、ペリーが軍艦に乗って浦賀に来航したのが1853年です。

常盤橋が最初に作られたのは慶長7年(1602年)で、当時の小倉城城主・細川忠興の命により橋が架けられました。

当初は「大橋」という名前だったものの、元禄5年(1692年)に橋が架け替えられた際に「常盤橋」と改名されています。

橋脚に関する案内板のすぐ横には、一段低い川岸へ続く階段があります。

階段を下りた先にあるのは船着き場。ただしこれは昔からあったものではなく、複製されたものだそうです。

江戸時代の頃、常盤橋のある辺りから北側にはすぐ海(日本海)があり、一部の大名は参勤交代の際、ここから船に乗って本州へと渡っていました。

現在の常盤橋北側は広く埋め立てられており、船着き場のすぐ近くには紫川十橋のひとつである室町大橋(石の橋)、その向こうには新幹線の高架、さらに奥には国道や工業地帯もあり、海までは少し距離があります。

常磐橋東側には森鴎外や伊能忠敬に関する観光スポットもある

常磐橋の東側、橋の右側にあたる川岸には「常磐橋の広告塔」というオブジェがあります。

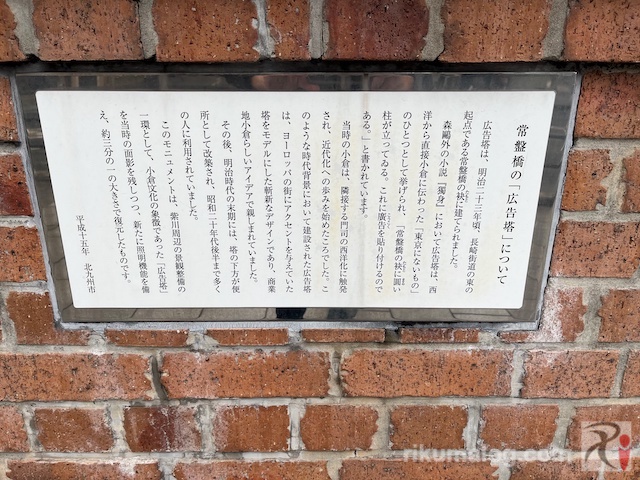

オブジェの下には広告塔についての解説を記したパネルが設置されています。一部を引用します。

森鴎外の小説「獨身」において広告塔は、西洋から直接小倉に伝わった「東京にないもの」のひとつとして挙げられ、「常磐橋の袂(たもと)に圓(まる)い柱が立つてゐる。これに廣告(こうこく)を貼り付けるのである。」と書かれています。

広告塔の中には広告が貼られていました。昔の復刻版なのかと思ったら、けっこう最近の催し(小倉十日ゑびす祭)に関する広告でした。

同じく常磐橋の東側、勝山橋との中間点あたりには「伊能忠敬 測量200年記念碑」というオブジェがあります。

江戸時代に日本全国の測量をしたことで有名な伊能忠敬が、九州の測量を開始する際の始発点がここ常磐橋だったことを記念して、2001年(平成13年)9月に建立されました。

オブジェの反対側には常磐橋の緯度や経度、標高などが記されています。

常磐橋、周辺の風景

常磐橋・東側の風景

常磐橋の東側は、正面にマンションが建っていることからも分かるとおり、直進方向に抜ける道はありません。

橋を渡って少し右側には小倉北区の大きな商店街のひとつ「京町銀天街」の入口があります。

京町銀天街は、小倉北区最大の商店街である「魚町銀天街」と繋がっており、雨天の際は商店街を経由することで濡れることなくJR小倉駅に到着できます。

常磐橋・西側の風景

常磐橋の西側は、江戸時代には長崎街道をはじめとする5つの街道の出発地点でした。現在はビルや商業施設が建ち並び、旧街道は細い路地となっています。

旧長崎街道を歩くウォーキング大会では、必ずこの細い路地を歩くことになります。

常磐橋・北側の風景

常磐橋の北側は、すぐ前に室町大橋(火の橋)があります。2つの橋の距離は近く、徒歩でも1分ほどで着きます。

常磐橋・南側の風景

常磐橋の南側は、中央に「勝山橋(石の橋)」が見えています。常磐橋と勝山橋の距離も近く、室町大橋も含めた3つの橋は、至近距離にほぼ等間隔で架かっています。

勝山橋の右手に見えるのは巨大商業施設・リバーウォーク北九州。

写真の右端に見える黒くて背の高いビルには、8階に朝日新聞、9階に九州朝日放送(KBC)の北九州支社、14階にゼンリンミュージアムがそれぞれ入居しています。

黒いビルの左隣りにある薄茶色の建物は、4階と5階にNHK北九州放送局が入居しています。

勝山橋の左手には小倉井筒屋の本館。その右隣りには、紫川十橋と同じく「紫川マイタウン・マイリバー整備事業」の一環として建設され、2000年(平成12年)に開館した北九州市水環境館があります。